一、數據中心技術發展趨勢

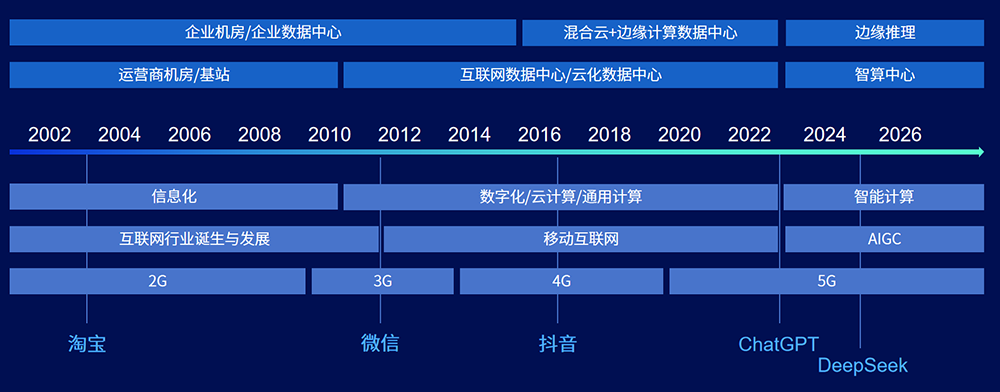

1. 中國數據中心行業發展歷程

中國數據中心行業的發展可清晰地劃分為信息化、數字化 / 云計算 / 通用計算、智能計算三個關鍵階段,每個階段都與網絡技術迭代和產業需求升級緊密相連:

- 2002 年 - 2010 年(信息化階段):伴隨 2G/3G 網絡的興起,互聯網行業應運而生并快速發展。這一時期,以阿里淘寶為代表的電商平臺蓬勃成長,極大地推動了對運營商機房、基站、企業機房及企業數據中心的需求,數據中心建設進入初步擴張期。

- 2010 年 - 2022 年(數字化 / 云計算 / 通用計算階段):3G/4G/5G 網絡通信技術實現跨越式發展,移動互聯網迎來爆發式增長。微信等移動社交軟件、抖音等短視頻平臺順勢崛起,帶動了互聯網數據中心、云化數據中心的需求激增,同時混合云與邊緣計算數據中心、企業機房及企業數據中心的需求也持續增長,數據中心向多元化、云化方向演進。

- 2022 年 - 2026 年(智能計算階段):處于 5G 時代的 AIGC(生成式人工智能)浪潮席卷而來,ChatGPT、DeepSeek 等大模型不斷涌現,邊緣推理技術得到全面發展。這一階段,數據中心的算力需求呈現指數級增長,智能計算成為行業發展的核心驅動力。

2. 節能低碳,數據中心的可持續發展之路

在 “雙碳” 目標的引領下,數據中心正朝著節能低碳的可持續方向轉型,具體體現在能源生產、消耗和管理三個層面:

(1)能源生產低碳化

數據中心已從單純的用能系統逐步升級為綜合能源系統,積極擁抱綠色能源與儲能技術:

- 綠電應用:大規模引入光伏、風電等可再生能源,減少對傳統化石能源的依賴,從能源源頭降低碳排放。

- 儲能技術:通過儲能系統實現削峰填谷,提高能源利用效率,增強數據中心的能源韌性。

(2)能源消耗節約化

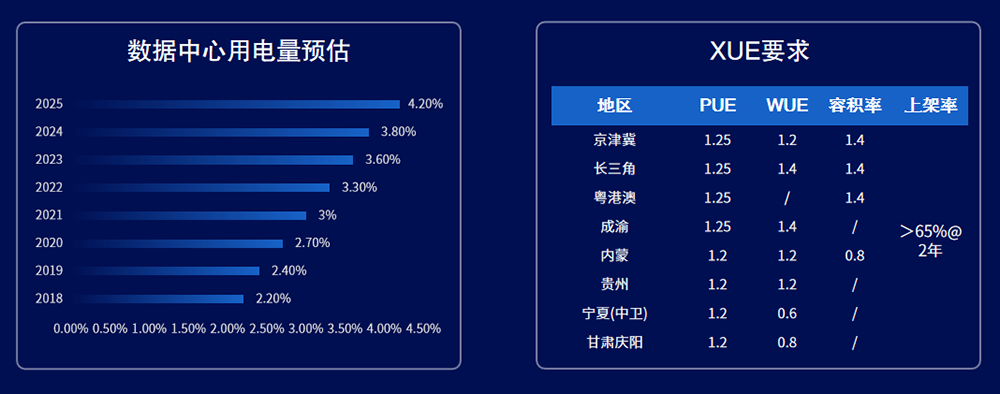

行業對數據中心能源利用效率的要求日益嚴苛,評價指標從最初的 PUE(電能利用效率)擴展到 WUE(水利用效率)和 CUE(碳利用效率),并通過多種措施實現 “四節”(節水、節電、節地、節材):

- 架構極簡:簡化數據中心基礎設施架構,減少不必要的能源損耗環節。

- 高效部件:采用高能效的服務器、制冷設備等核心部件,提升能源轉化效率。

- 自然冷卻:充分利用自然冷源(如冷空氣、冷卻水),降低機械制冷的能耗。

- 綜合節約:在設計和運營中全面貫徹節水、節電、節地、節材的理念,實現資源的高效利用。

(3)能源管理智能化

數據中心的運營與維護正加速向數字化、智能化、無人化轉型,以提升能源管理水平:

- AI 加持:利用人工智能技術對能源消耗進行實時監測、分析和預測,優化能源分配。

- 無人運維:引入自動化運維設備和系統,減少人工干預,提高運維效率和準確性。

- 能效調優:通過智能算法動態調整設備運行狀態,實現整體能效的持續優化。

3. 高密散熱,低碳節能,液冷是最優解

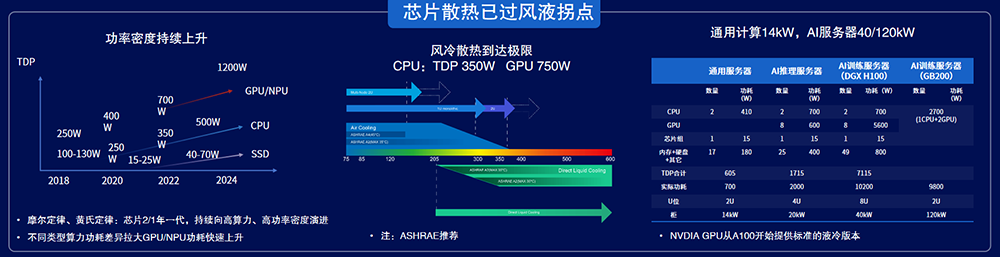

隨著算力需求的爆發式增長,服務器功率密度持續攀升,從 2018 年的 100-130W 躍升至如今的 1200W,不同類型算力的功耗差異顯著拉大,尤其是 GPU/NPU 的功耗增長迅猛。

- 功耗差異:CPU 的 TDP(熱設計功耗)已達 350W,GPU 更是高達 750W;通用服務器功率約為 700W,而 AI 訓練服務器(如 GB200)則達到 9800W;單柜通用計算功率為 14kW,單柜 AI 服務器功率則為 40-120kW。

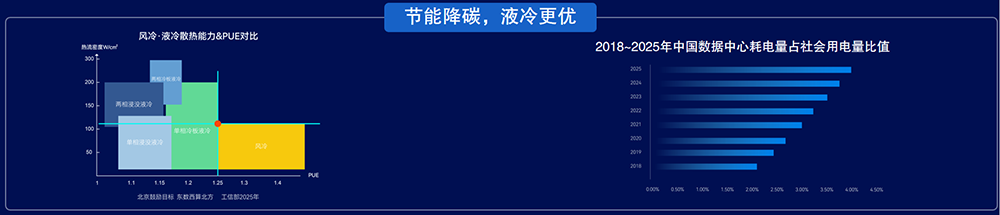

- 散熱瓶頸與突破:傳統的風冷散熱技術已接近極限,難以滿足高功率密度設備的散熱需求。液冷技術憑借其高效的散熱能力,成為實現低碳節能的最優解。從 PUE(電能利用效率)來看,風冷的 PUE 在 1.25-1.4 之間;而液冷技術中,單相冷板液冷的 PUE 為 1.2-1.25,兩相冷板液冷為 1.15-1.2,單相浸沒液冷為 1-1.15,兩相浸沒液冷則低至 0.5-1.15,顯著優于風冷。

4. 新的行業格局 - 從數據中心到智算中心

隨著人工智能的深入發展,數據中心的形態不斷升級,逐漸形成了多元化的智算中心格局:

- 超級計算中心:新增約 10 個,主要分布在鄭州、成都、合肥、蘭州等綜合性國家科學中心,為重大科學研究提供強大算力支持。

- 智能計算中心:新增 10 個以上,有望達到數十個,集中在武漢、南京、西安、上海、深圳、北京等國家新一代人工智能創新發展試驗區及國家人工智能創新應用先導區,聚焦人工智能相關的計算需求。

- 一體化大數據中心:規劃了 8 大節點,10 多個數據中心集群分布在京津冀、粵港澳、長三角、成渝、內蒙、貴州、寧夏、甘肅等全國一體化大數據中心及國家算力樞紐節點,旨在實現全國算力的統籌調度和高效利用。

- 城市云腦 / 邊緣數據中心:預計將建成數百個,住建部已試點 290 個智慧城市城市大腦,這類數據中心貼近用戶端,為智慧城市、邊緣計算等場景提供低時延算力支持。

5. 智算中心的挑戰:彈性、TTM、高可靠、高可用

智算中心在發展過程中面臨著多方面的挑戰,需要在技術和運營模式上不斷創新:

- 業務多樣性:涵蓋通用計算、智算訓練、智算推理等多種業務類型,對算力的需求差異較大。

- 服務器類型多樣性:涉及 CPU、國產信創卡、NV 卡以及 L1 和 L2 耦合等多種服務器類型,增加了硬件管理的復雜性。

- 物理場景復雜性:需考慮風液比、氣候條件、機房層數等物理因素對基礎設施的影響。

- 基礎設施要求:需滿足綠色高效、高可靠 / 高可用、彈性部署、TTM(Time to Market,上市時間)短等要求,以快速響應業務需求并降低運營成本。

6. 數據中心關鍵評價指標達成路徑

數據中心的關鍵評價指標 PUE(電能利用效率)的達成需要多環節協同優化,其計算公式為:1.20=1+0.11+0.07+0.02,即 PUE=IT 負載系數 + 制冷負載系數 CLF + 供電負載系數 PLF + 其他負載系數 OLF。各系數的優化路徑如下:

- 制冷負載系數 CLF:采用間接蒸發冷卻、氟泵雙擎、磁懸浮變頻、液冷技術等高效制冷方案,降低制冷系統能耗。

- 供電負載系數 PLF:引入新型電力技術、創新電力模式、UPS 超級旁路等,提高供電系統的效率和可靠性。

- 其他負載系數 OLF:通過智能化控制、建筑節能管理等手段,減少其他環節的能源損耗。

- WUE(水利用效率):采用省水 / 無水節能解決方案,將 WUE 控制在≤1.6 的范圍內。

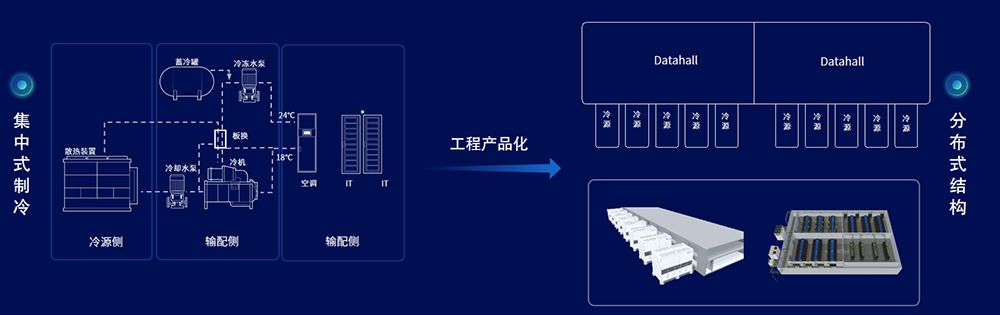

7. 分布式制冷架構 - 規、建、運、維全生命周期可控

相比傳統的集中式制冷架構,分布式制冷架構在全生命周期管理中具有顯著優勢:

- 集中式制冷:存在單點故障風險高且影響面廣、管線設計復雜導致整體建設周期長(TTM>240 天)、同一系統分散供貨使得運維人員專業要求高等問題。

- 分布式結構:

- 規劃階段:分布式架構使制冷系統更可靠,降低了單點故障的影響。

- 建設階段:采用工廠預制化方式,大幅縮短 TTM 周期(TTM<90 天),加快數據中心的投產速度。

- 運營階段:內置系統控制邏輯,可實現智能尋優運行,提升運營效率。

- 維護階段:系統產品化,降低了對維護人員多領域專業知識的要求,便于維護管理。

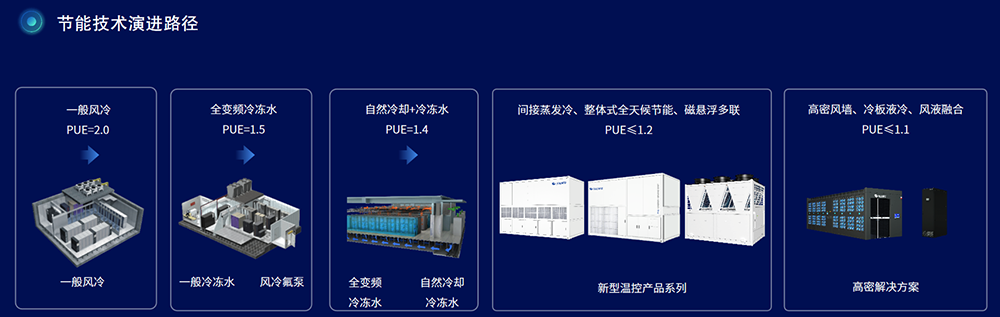

8. 制冷技術方案的發展方向

隨著數據中心對節能和散熱要求的提高,制冷技術方案不斷升級,不同方案的 PUE 及特點如下:

- 一般風冷:PUE=2.0,技術成熟但能效較低。

- 全變頻冷凍水:PUE=1.5,結合了一般風冷和風冷氟泵技術,能效有所提升。

- 自然冷卻 + 冷凍水:PUE=1.4,采用全變頻 / 冷凍水與自然冷卻 / 冷凍水結合的方式,具有可靠、穩定的特點,但維護量相對較多。

- 間接蒸發冷、整體式全天候節能、磁懸浮多聯:PUE≤1.2,屬于新型溫控產品系列,具有高能效、低耗水、快速部署等優勢。

- 高密風墻、冷板液冷、風液融合:PUE≤1.1,是高密解決方案,具備更高效、高密度、可靠、靜音、潔凈等特點,能滿足高功率密度設備的散熱需求。